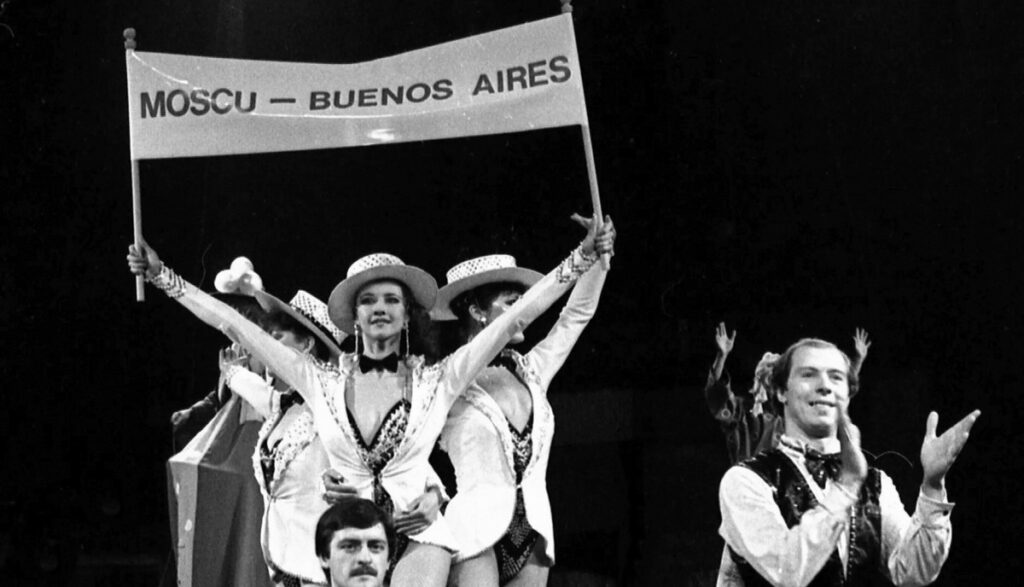

En las tardes templadas de los años sesenta y setenta, cuando las luces del Luna Park comenzaban a encenderse y la marea humana se acercaba al estadio, sucedía algo que, para muchos porteños, tenía el hálito de lo extraordinario: la llegada del Circo de Moscú. No era un anuncio más en la cartelera. Era la promesa de un acontecimiento que congregaba familias, curiosos, críticos y curiosos de la política internacional bajo un mismo techo: la pista redonda, la carpa en miniatura que brillaba en el interior del Olimpo del boxeo y los espectáculos, la música que abría cada función y el murmullo expectante antes del primer acto.

La primera visita, en 1966, se inscribió en la memoria colectiva con un carácter especial. No solo porque los artistas ejecutaban números de una precisión, audacia y estética que parecían desafiar la gravedad con una rigurosidad casi científica, sino porque, por primera vez, figuras provenientes de la Unión Soviética pisaban el suelo de América Latina para presentar su arte al público masivo. Para aquellos que estudiamos con distancia aquellos años, esa primera edición fue un cruce: cultura, espectáculo y diplomacia entretejidos en un tejido que no siempre se veía a simple vista.

La estética del Circo de Moscú era, a la vez, antigua y moderna. Había tradición en los gestos, en los saltos y en el uso de vestuarios que remitían a cosmovisiones regionales, pero también una disciplina de élite: gimnastas que parecían volar en cámara lenta, equilibristas que establecían una arquitectura efímera de confianza entre cuerpos humanos. Quienes tuvimos la fortuna de verlos lo recordamos con un detalle obsesivo: el ruido del público —aplausos, exclamaciones, el asombro colectivo— que funcionaba como bisagra entre la proeza individual y la emoción compartida. Esa emoción podía ser pura —admiración por el talento— y, en ocasiones, estar ensombrecida por otras lecturas menos inocentes.

Porque el Circo de Moscú, siendo espectáculo, también fue dispositivo político. Venía de la mano de una nación que entendía el arte como exhibición de poder blando. La gira significaba, en el lenguaje de la Guerra Fría, una forma de presencia cultural: lograr que una platea sudamericana se asombrara, aplaudiera y asimilara, aun sin proponérselo, un fragmento de imagen estatal. Tras la música y las reverencias quedaban los gestos calculados del protocolo: delegaciones oficiales, entrevistas con autoridades locales, coberturas mediáticas que a menudo destacaban la «grandeza artística» y, no pocas veces, subrayaban la «amistad entre pueblos». El arte como puente, sí —pero también como tarjeta de presentación estatal.

Detrás de esa tarjeta hubo historias que traspasaron lo artístico y rozaron lo novelístico. Se cuenta, y es cierto, que algunas vidas circenses estuvieron atravesadas por decisiones que el público no alcanzó a ver: artistas que deliberaron quedarse, que aprovecharon la escala para iniciar fugas; otros, que regresaron con la certeza de haber cumplido su misión. Esas fugas, siempre narradas con cierto dramatismo, podían leerse también como pequeñas epopeyas personales: equilibristas que cambiaban su destino por la posibilidad de elegir, acróbatas que jugaban con el riesgo en la pista y en la salida de los aeropuertos. No faltan relatos dignos de un relato de espionaje: sospechas, seguimientos discretos, posibles negociaciones diplomáticas y, a veces, el silencio —ese silencio pesado que acompaña a quien perdió categoría oficial al decidir no volver.

El film que ahora se anuncia —y que recupera esa época— no pretende ser solo hagiografía. Su narración bordea con ternura y con ironía la epopeya circense, pero no omite las contracaras. Relata las glorias: números admirables, públicos rendidos, la lluvia de flores que aún se lanza a los artistas consagrados. Relata las fugas: decisiones íntimas, conversaciones en habitaciones de hotel, el vértigo de cruzar una frontera que no siempre devolvía lo esperado. Relata el arte: la disciplina, la técnica, la vocación que obliga, en muchos casos, a vivir en itinerancia, a ajustar todo al calendario de la gira, a comprobar que la gloria pública suele ser efímera pero capaz de sostener, por años, la memoria de una sola función.

Ver esa película es asomarse a varias capas. En la primera, está el espectáculo tangible: las imágenes de los ensayos, las reconstrucciones de los actos, las entrevistas con los sobrevivientes o con sus pares que recuerdan con afecto y precisión los nombres, las técnicas, los chistes que solo se comparten entre bambalinas. En una segunda capa, aparece la política de los trasfondos: cómo se organizaban las giras, quién decidía el itinerario, qué intereses estatales o partidarios se filtran cuando una compañía estatal atraviesa fronteras. Y, en una capa más íntima, están las vidas que cambiaron: artistas que no fueron solamente talentos para la cámara, sino personas que, por razones diversas, tomaron decisiones que los empujaron hacia otros destinos fuera de la pista.

Quizás por eso la crónica misma encuentra en el circo un material fértil. El circo es ya de por sí un dispositivo simbólico: reúne riesgo y rutina, espectáculo y oficio, anonimato y celebridad. Además, es un microcosmos de relaciones laborales singulares: familias completas que se forman en torno a un acto, generaciones que transmiten trucos y secretos, la vida en carpa o en hoteles según la escala, la economía del aplauso y la precariedad que, a veces, se oculta tras la glitter. El Circo de Moscú, con su trato estatal y su envergadura técnica, presentaba además la tensión entre una organización masiva y el rostro humano de quienes la componían.

No podemos olvidar el contexto local; Argentina en esos años vivía cambios y convulsiones políticas que afectaban la mirada pública sobre lo extranjero. La recepción del circo no fue homogénea; hubo sectores que vieron en la llegada un triunfo cultural, y otros que desconfiaron, preguntándose por el trasfondo ideológico. Aún así, la pista logró algo difícil: convocar a personas de diferentes extracciones sociales en torno a una experiencia común. En las gradas del Luna Park cabía la solemnidad de quienes buscaban contemplar la perfección técnica y la espontaneidad de quienes iban, simplemente, a dejarse fascinar.

Hoy, cuando la película rememora esas visitas, aparece también la pregunta por la memoria colectiva. ¿Qué queda de aquello? Para muchos, quedan fotografías amarillentas, entradas medio rotas guardadas en carteras, el recuerdo de un número que no se olvida. Para otros, queda una historia no resuelta: las identidades fragmentadas, las vidas que continuaron lejos y la certeza de que el arte fue, a veces, una excusa para poner en circulación cuerpos y relatos que sobrepasaban la pista. El film, al subrayar estos hilos, invita a una reflexión doble: aplaudir la destreza y reconocer el costo humano y político que en ocasiones se oculta tras la función.

La propuesta actual —funciones anunciadas y entrada sin cargo para argentinos y residentes, sujeta a capacidad— es coherente con el espíritu de un espectáculo pensado para la multitud. Ofrece además la posibilidad de revisar, en pantalla grande y sin las distorsiones del tiempo, tanto el asombro de la pista como la complejidad de las trayectorias personales. Reservar una butaca en Entradas BA e ingresar a la sala de cine del Cultural Recoleta para revivir esas imágenes es una manera de reactivar la conversación sobre el lugar del arte en los cruces internacionales y sobre cómo la historia cultural se entrelaza, inevitablemente, con la historia política.

Funciones: jueves de septiembre a las 18 horas.

Lugar: Sala de Cine del Centro Cultural Recoleta (Junín 1930)

Localidades en EntradasBA