En agosto, la Casa del Bicentenario (Riobamba 985) presenta una serie de muestras, proyecciones y actividades interrelacionadas que exploran el concepto de fragilidad como percepción de un mundo que tiende a desvanecerse y como estrategia de resistencia para conservarlo.

Entrar a la muestra titulada Un mapa para lo frágil es aceptar que el museo no será un escenario neutral donde las obras posan para ser fotografiadas y olvidadas. Aquí el territorio —sea ese paisaje físico, esa costa salobre, ese humedal que respira o la capa de aire que arrastra memorias— se presenta como interlocutor. La curadora Ana Larrere ha convocado a cuatro voces —Ana Laura Amante, Julieta Cantarelli, Romina Tejerina y Graciela San Román— que, juntas, trazan una cartografía sensible: once trabajos que usan instalaciones site-specific, frottages, textiles, cerámica, sonido, pintura y obra sobre papel para componer una geografía de cuidado, riesgo y escucha.

La primera impresión es de tacto: no solo se ve, se toca con la mirada y con la memoria corporal. Las piezas no se limitan a representar el paisaje; lo atraviesan y lo traducen. Hay, en varios de los trabajos, una voluntad de descentrar la mirada antropocéntrica. El paisaje deja de ser fondo pintoresco para convertirse en interlocutor con voz propia —a veces susurrante, otras veces áspera— y en agente que deja huella en las materialidades que lo nombran. En un contexto donde los eventos climáticos recientes han cambiado la manera en que habitamos y pensamos el territorio, estas obras funcionan como estaciones para detenerse a escuchar lo que el entorno necesita decir.

En los trabajos site-specific, la sala se resignifica según la obra: los objetos se acomodan a la arquitectura, pero también la cuestionan. No se trata de una adaptación utilitaria; más bien, la pieza reclama su lugar y obliga al visitante a ajustarse a una escala distinta, a una cadencia de atención más lenta. Los frottages, por ejemplo, retoman una técnica que es a la vez arqueológica y cartográfica: el gesto de frotar sobre una superficie registra texturas que el ojo podría perder, exhuma detalles del suelo, del muro, de la membrana que separa un adentro de un afuera. En esos rastros, el cuerpo del territorio escribe su historia en líneas que son, simultáneamente, delicadas y frágiles.

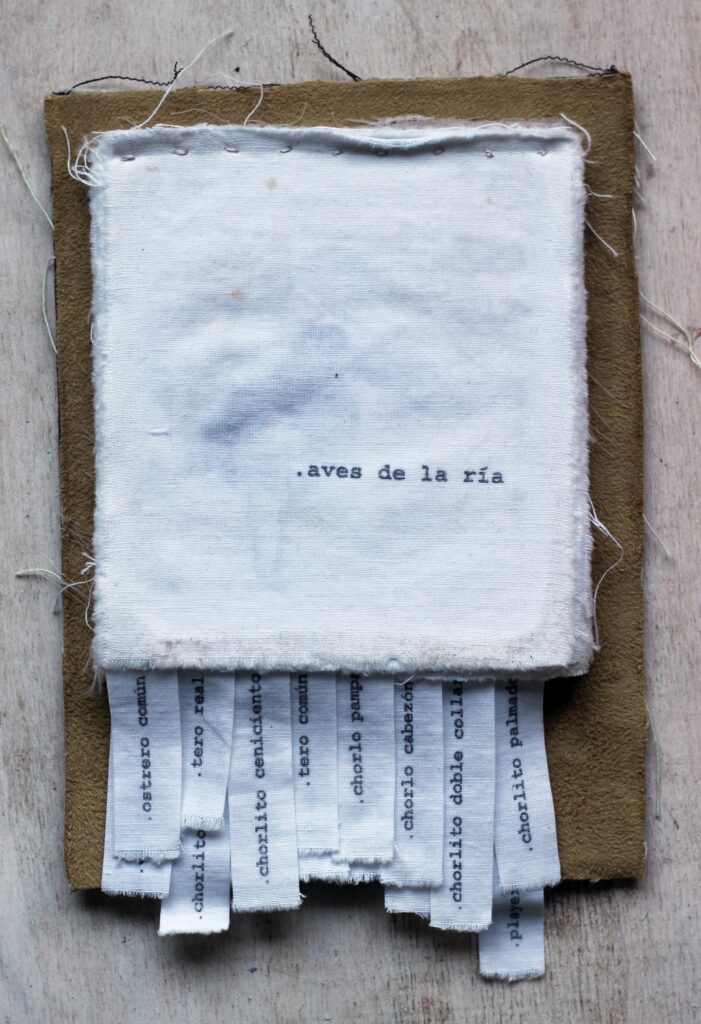

Los textiles y las cerámicas introducen otra trama: tejidos que parecen contener mapas, bordados que recuerdan márgenes de ríos y costuras que sugieren diques precarios. La cerámica —lo que proviene de la tierra literal— vuelve visible lo que el suelo guarda: sedimentos, tiempos acumulados, aquello que se rompe y que a la vez resiste. Las piezas son, en su materialidad, lecciones de vulnerabilidad; nos recuerdan que la fragilidad no es sinónimo de inutilidad, sino condición de enlace entre agentes vivos y no vivos.

La presencia de obra sonora y de video aporta una capa más: la escucha de paisajes. Aquí el estuario, el rumor del agua, las voces de quienes habitan los bordes de los humedales, no vienen como ilustración, sino como horizontalidad comunicativa. La muestra se abre a temporalidades distintas: el tiempo meteorológico, el tiempo de la memoria comunitaria, el tiempo lento del crecimiento y la erosión. Ese entrelazamiento temporal contribuye a que el visitante deje de ser un testigo distante para volverse un oído y una piel.

Las artistas en diálogo con territorios concretos: Romina Tejerina trae a la sala la experiencia concreta del trabajo en territorio como integrante del colectivo Guardianes del Estuario. Su intervención —acompañada de la charla programada en la Casa— funciona como puente entre la práctica artística y la ecología situada: es la experiencia de observar aves, de medir corrientes, de nombrar especies y, a partir de allí, construir afectos que resisten la indiferencia institucional. Su enfoque desborda la estandarización científica y se inscribe en una poética del cuidado: conocer con ternura, proteger desde el vínculo, hacer del humedal una casa a la que se vuelve.

En paralelo, las piezas que se acercan al paisaje desde lo memorial son prácticas de registro que dialogan con proyectos como el de Sebastián Salfate —aunque no forme parte de esta muestra principal, su video sobre el santuario Niña Hermosa funciona en el programa curatorial como un eco—. Salfate indaga en la forma en que los afectos y las tradiciones populares resignifican el espacio público; su video-paisaje no sigue la cronología oficial de los hechos, sino que arma una memoria fragmentaria, sensible a los pliegues del sincretismo cultural chileno. Esa lógica resuena con la voluntad de Un mapa para lo frágil: entender que el territorio es tejido de historias humanas y no-humanas, de rituales, de pérdidas y de homenajes.

Otras voces en la programación amplían estos temas. La charla de la curadora e investigadora Malena Souto Arena, por ejemplo, promete problematizar las instalaciones mediales desde la astronomía, la post-ecología y la filosofía: preguntas por cómo pensar temporalidades y materialidades “más que humanas” encuentran en la muestra ejemplos concretos de cómo el arte puede suturar esas preguntas al hacer. Y el ciclo de documentales Legado familiar, vida de artistas —aunque centrado en figuras del cine nacional— funciona como recordatorio de que la tensión entre lo personal y lo histórico es una máquina productiva de sentido que atraviesa cualquier disciplina artística.

La fragilidad que propone la exposición no es únicamente un rasgo estético. Es una ética: admitir la fragilidad es reconocer dependencia, interdependencia y responsabilidad. Ante una región marcada por eventos climáticos crecientes, esa ética adquiere urgencia política. Las piezas que operan desde la materialidad muestran que proteger es también hacer visible: cuando se exhibe un frottage que recoge la textura de una orilla erosionada, o un tejido que incorpora restos encontrados, se está proponiendo una política de la atención, una pedagogía que enseña a ver lo que está por desaparecer si no cuidamos.

La fragilidad, además, se vuelve una estrategia de resistencia frente a la narrativa del progreso lineal. Rechaza la idea de un territorio que se arroja hacia un futuro siempre controlable y propone, en su lugar, una cartografía que incorpora fisuras, resbalones, pérdidas. Así, el mapa que propone la muestra no es un plano técnico: es un relato con posibilidades de reparación, un atlas emocional donde las rutas están hechas de afectos, de cuidados y de límites.

Que la programación incluya visitas guiadas para escuelas, charlas abiertas y ciclos de cine documenta una intención evidente: hacer del museo un nodo de comunidad, un lugar de aprendizaje colectivo. Las visitas para primarias y secundarias, con inscripciones y recorridos pensados, no son gestos protocolarios, sino movimientos que conectan la obra con las generaciones que se formarán en territorios alterados por el clima. Abrir la muestra a la vida escolar es apostar a que la sensibilidad hacia el paisaje no sea elitista ni confine el cuidado a “expertos”, sino que se convierta en saber compartido.

Las actividades escénicas y performáticas —como la obra Perla Guaraní presentada en la cartelera— remiten a que la experiencia estética se alimenta también del teatro de la vida cotidiana. La programación amplia, que mezcla exposiciones, cine, charlas y funciones, dibuja una institución que busca salir del aislamiento curatorial y funcionar como espacio de pensamiento colectivo.

La muestra, abierta hasta el 5 de octubre, invita a detenerse, a oír el territorio y a repensar la cartografía que habitamos. En tiempos en que los mapas suelen ser instrumentos de dominación y planificación extractiva, este mapa alternativo propone trazar rutas que pasan por los bordes, que escuchan el ruido del agua y el latido de los sedimentos, que convierten la fragilidad en una brújula ética para transitar lo que aún puede ser cuidado.